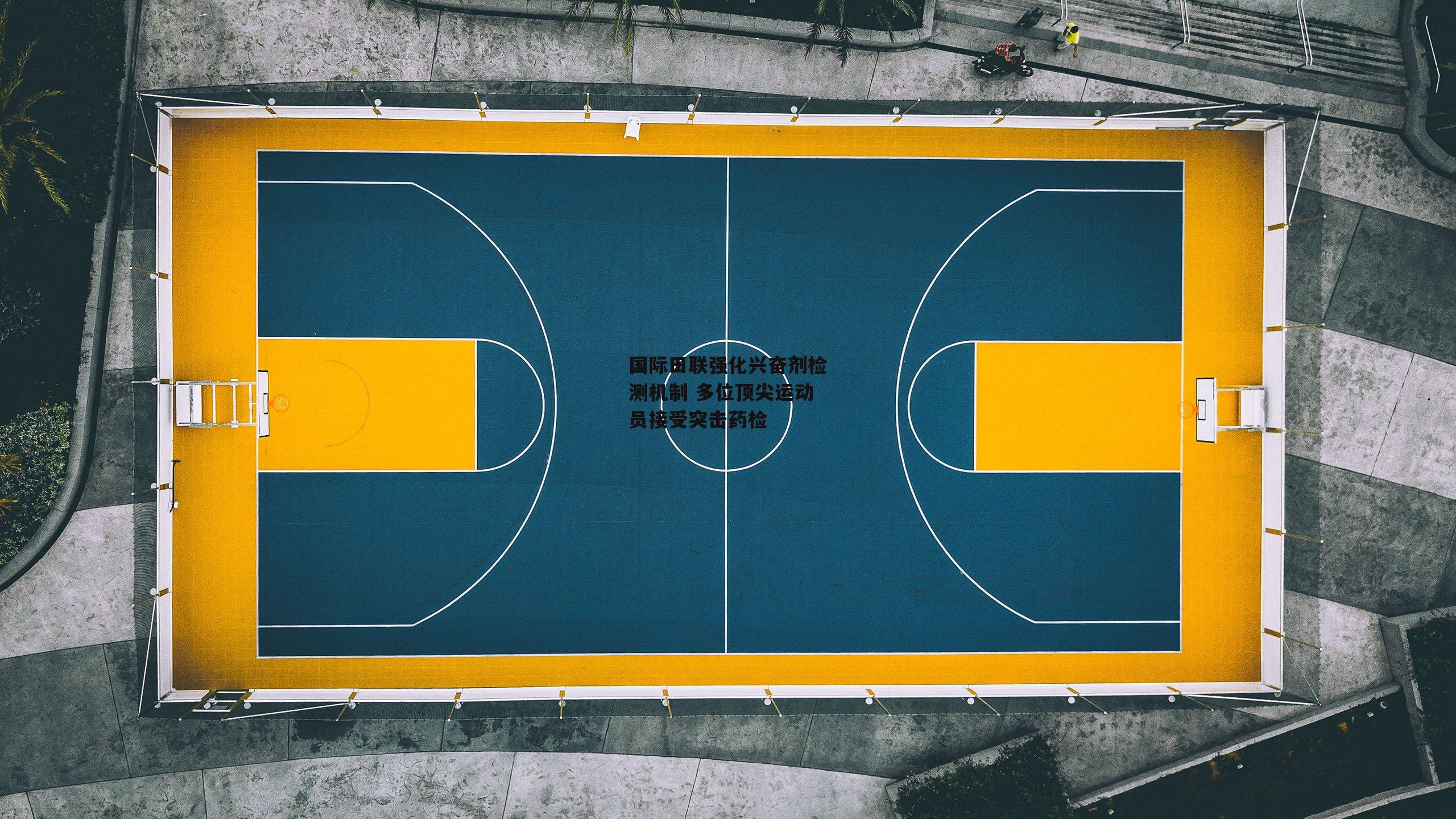

随着巴黎奥运会的临近乐竞体育,国际体育界对兴奋剂问题的关注再度升温,国际田联(World Athletics)近日宣布,将全面升级兴奋剂检测程序,包括增加赛外突击检查频率、引入更先进的生物护照技术,并对高风险项目运动员实施重点监控,这一举措在体育圈引发广泛讨论,多位知名运动员在近期接受了无预警药检。

检测力度空前 高科技手段成核心

国际田联主席塞巴斯蒂安·科在新闻发布会上表示:“公平竞争是体育的基石,我们正通过科学手段确保所有运动员站在同一起跑线上。

- 生物护照升级版:通过长期追踪运动员血红蛋白、激素水平等指标,识别异常波动;

- 同位素比值质谱仪(IRMS):可区分内源性睾酮与外源性合成药物,检测窗口期延长至数月。

世界反兴奋剂机构(WADA乐竞体育平台)数据显示,2023年全球共实施超过27万次检测,其中12%为赛外突击检查,而田径项目占比高达18%,远超其他运动。

顶尖选手遭遇“午夜敲门”

上周末,包括男子100米世界纪录保持者、女子马拉松奥运冠军在内的6名运动员在社交媒体证实乐竞体育平台,凌晨5点接到检测官上门抽检,美国短跑名将布兰登·卡特在直播中展示检测通知单:“这已是本月第三次,但我完全支持——干净的体育需要这种威慑力。”

突击检查也引发部分争议,肯尼亚长跑教练基普乔格·穆泰质疑:“高原训练的运动员常因生理指标波动被误判,新规应更透明。”对此,WADA回应称已建立申诉复核委员会,误检率低于0.3%。

历史案例警示:从本·约翰逊到俄罗斯禁赛

1988年汉城奥运会,加拿大短跑选手本·约翰逊因司坦唑醇阳性被剥夺金牌,成为现代体育史上最著名的兴奋剂丑闻,2015年,WADA调查报告揭露俄罗斯系统性使用兴奋剂,导致该国田径队被集体禁赛,这些事件促使国际奥委会将反兴奋剂预算提升至2024年的3,200万美元。

值得注意的是,近年兴奋剂形态日趋隐蔽,2022年,一种名为“AICAR”的代谢调节剂在自行车赛中被检出,该药物能模拟高原训练效果且难以追踪,WADA为此紧急更新禁用清单,并联合制药企业研发检测方案。

运动员权益与检测伦理博弈

国际运动员论坛(IAAF)近期提交议案,要求检测官必须持有医学资质,且夜间检查需提前2小时预约,法国人权律师玛丽·杜邦指出:“现行规则下,运动员可能因拒绝突击检查被直接判违规,这涉嫌侵犯隐私权。”

但反兴奋剂组织坚持严格标准,澳大利亚体育反兴奋剂局(ASADA)局长大卫·夏普举例:“2016年我们通过午夜检测查获一起生长激素滥用案,若提前通知,证据早已销毁。”

新兴威胁:基因兴奋剂与AI攻防

随着基因编辑技术CRISPR的应用,专家警告“基因兴奋剂”可能成为下一个监管盲区,理论上,通过修改肌肉生长抑制素(MSTN)基因可永久增强爆发力,而现有检测无法识别。

为应对挑战,洛桑反兴奋剂实验室已启动“普罗米修斯计划”,利用人工智能分析运动员基因组数据,项目负责人艾蒂安·勒克莱尔透露:“我们建立了包含5,000个基因标记的数据库,任何异常编辑都无所遁形。”

商业利益背后的阴影

体育营销分析师指出,顶级赛事赞助商越来越关注反兴奋剂成效,耐克、阿迪达斯等品牌在合约中加入“药检合规条款”,违规运动员可能面临巨额赔偿,这也间接促使更多运动员主动要求增加检测频次以自证清白。

发展中国家运动员仍面临资源不平等,非洲反兴奋剂协会报告显示,肯尼亚、埃塞俄比亚等长跑强国仅有23%的运动员接受过生物护照检测,远低于欧美国家的89%,WADA承诺2024年将向低收入国家提供1,500万美元检测设备援助。

教育预防:从青少年抓起

国际田联同步推出“纯净运动”教育计划,在全球200所体育院校开设反兴奋剂课程,课程内容包括:

- 禁用物质药理作用

- 营养补充品污染风险

- 举报渠道与保护机制

美国反兴奋剂机构(USADA)的青少年调查显示,系统教育使违规案例下降41%,澳大利亚18岁游泳选手莉娅·琼斯表示:“现在我们知道,即使误服感冒药也可能导致四年禁赛,团队医疗师会严格审核每一片药物。”

未来展望:全球化协作是关键

WADA总干事奥利维尔·尼格利强调,下一步将推动各国立法同步化,意大利、挪威等国已将兴奋剂行为列为刑事犯罪,最高可判三年监禁,但全球仍有62个国家缺乏专门立法。

巴黎奥运会期间,主办方将在奥运村部署移动检测实验室,实现“采样-分析-结果”6小时快速响应,这场关于体育纯洁性的科技与道德博弈,注定伴随更高规格的投入与更复杂的挑战。

正如国际奥委会主席托马斯·巴赫所言:“我们保护的不仅是奖牌的成色,更是亿万青少年对体育精神的信仰。”在这场没有终点的赛跑中,公平的底线需要每一代人的坚守。